Sorry, this entry is only available in Italiano. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

TESTI CRITICI

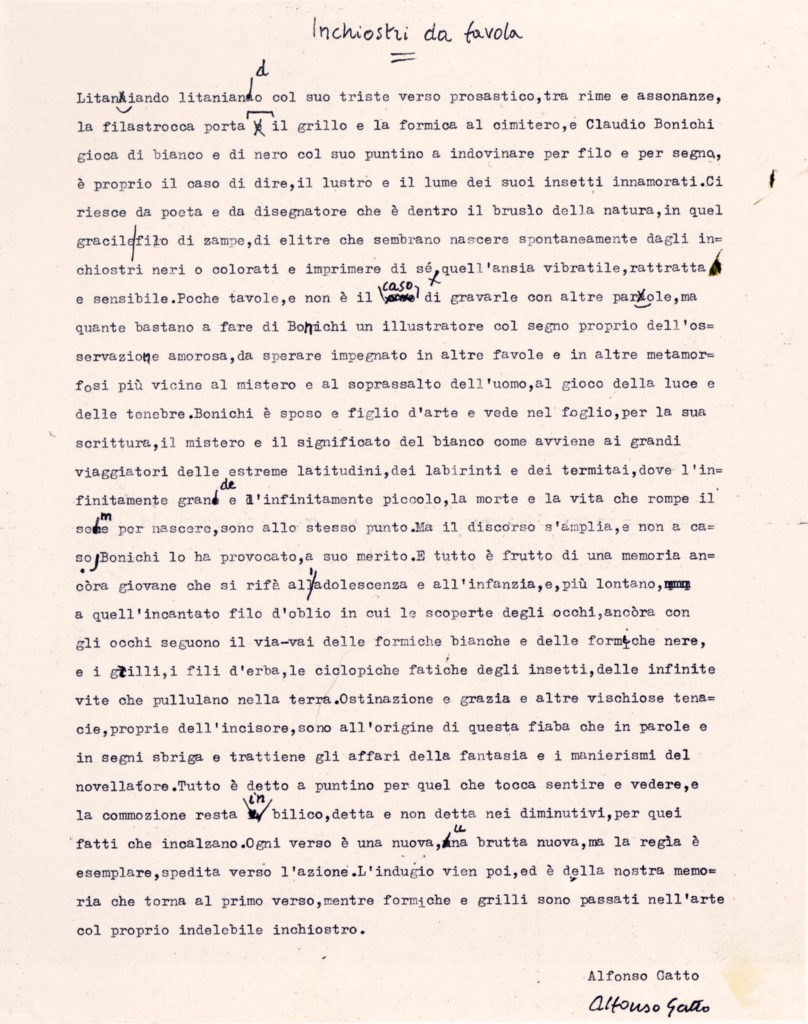

Litaniando litaniando col suo triste verso prosastico, tra rime e assonanze, la filastrocca porta il grillo e la formica al cimitero, e Claudio Bonichi gioca di bianco e di nero col suo puntino a indovinare per filo e per segno, è proprio il caso di dire, il lustro e il lume dei suoi insetti innamorati. Ci riesce da poeta e da disegnatore che è dentro il brusio della natura, in quel gracile filo di zampe, di elitre che sembrano nascere spontaneamente dagli inchiostri neri o colorati e imprimere di sé quell’ansia vibratile, rattratta e sensibile.

Poche tavole, e non è il caso di gravarle con altre parole, ma quante bastano a fare dl Bonichi un illustratore col segno proprio dell’osservazione amorosa, da sperare impegnato in altre favole e in altre metamorfosi più vicino al mistero e al soprassalto dell’uomo, al gioco della luce e delle tenebre. Bonichi è sposo e figlio d’arte e vede nel foglio, per la sua scrittura, il mistero e il significato del bianco come avviene ai grandi viaggiatori delle estreme latitudini, dei labirinti e dei termitai, dove l’infinitamente grande e l‘infinitamente piccolo, la morte e la vita che rompe il seme per nascere, sono allo stesso punto.

Ma il discorso s’amplia, e non a caso. Bonichi lo ha provocato, a suo merito. E tutto è frutto di una memoria ancora giovane che si rifà all’adolescenza e all’infanzia, e, più lontano, a quell’incantato filo d’oblio in cui le scoperte degli occhi, ancora con gli occhi seguono il via-vai delle formiche bianche e delle formiche nere, e i grilli, i fili d’erba, le ciclopiche fatiche degli insetti, delle infinite vite che pullulano nella terra. Ostinazione e grazia e altre vischiose tenacie, proprie dell’incisore, sono all’origine di questa fiaba che in parole e in segni sbriga e trattiene gli affari della fantasia e i manierismi del novellatore.

Tutto è detto a puntino per quel che tocca sentire e vedere, e la commozione resta in bilico, detta e non detta nei diminutivi, per quei fatti che incalzano. Ogni verso è una nuova, una brutta nuova, ma la regia è esemplare, spedita verso l’azione. L’indugio vien poi, ed è della nostra memoria che torna al primo verso, mentre formiche e grilli sono passati nell’arte col proprio indelebile inchiostro.

Un pittore e un poeta di altri Paesi, benché il primo si trovi ora a Barcellona e il secondo sia assente dalle nostre lingue, si sono incrociati nel centro dei miei interessi. Parlo del romano Claudio Bonichi, che espone nella Sala Parés, e di Tahar Ben Jelloun, il marocchino di cui è apparsa di recente a Parigi la sua “Poesie compléte”. E’ curioso: entrambi coincidono in una estetica trasparente, con adorni surrealisti, molto realismo e ampie zone di acuta sensibilità. Ben Jelloun è largamente noto da noi per i suoi romanzi, ma la sua poesia è sconosciuta, benché abbia pubblicato quindici libri dai quali scaturisce in modo essenziale la tematica della sua narrativa simbolista, intimista, tragica. Incominciò a scrivere versi nel 1966, al tempo di una rivolta studentesca a Rabat che lasciò morti e imprigionati. Ben Jalloun finì in un campo militare. “Avevamo 20 anni e facemmo il tirocinio della violenza e dell’odio”, ricorda. Diceva nella sua prima poesia: “Certo, la speranza non è un caffé preso in una sera d’estate / non è un ammicco che si fa alla storia / non è neppure un palazzo nell’orizzonte intimo, la speranza è / più di una idea vertebrale”. Nell’ultima poesia canta alla sua Città di Fez, persa, dove sono stato da poco, recondita e variopinta intensità del passato. Dice Ben Jelloun: “E’ grazie alle muraglie / Alle colline di santi e di morti / Che l’anima della città / È sempre viva / È a causa della bellezza / Di alcune donne e leggende / Che la solitudine / L’immensa cappa di sayal / La grande paura del vuoto / Non penetrò mai le viscere di Fez? / La città è lei stessa / Sovrana solitudine / Grandiosa e superba / Ogni pietra è una ferita / Una . storia mal raccontata”. Bonichi abita in via Margotta, dove abitò Fellini, dietro piazza di Spagna, ed è nipote di uno dei più grandi pittori dell’avanguardia italiana: Scipione. La sua opera è concepita con paziente saggezza, i suoi colori sono luminosi, precisi, sensibili. Un’opera che si distende attraverso due strade. La prima è quella dei suoi nudi femminili, coperta da una maschera di simbologia barocca e sotto la luce di una gelida luna: sì, Fellini e il Leopardi della nostalgia astrale, e il “Chi sono io?, come tentazione di una radice teatrale, un segno d’angoscia. La seconda, le nature morte di una qualità contenuta nell’espressione: se fossero più marcate potrebbero pervenire da Sanchez Cotan, se più terrose, assomigliare a Morandi, ma risulta evidente che è Bonichi. È una equilibrata mostra di quella pittura chiamata metafisica in Italia: il reale visibile fa risaltare l’invisibile nell’opacità dello spazio totale del quadro. Spesso, nel tramonto, guardo per un attimo una tela di Bonichi (un bicchiere con un fiore): guardo serenamente me stesso.

La Vanguardia, Barcellona, 5 Maggio 1995

Qualche anno fa, a Barcellona, dove l’arte sa ancora suscitare accese polemiche, nel corso di una intervista mi chiesero quale fosse la mia posizione nel conflitto tra realismo e avanguardia.

Domanda per me senza senso perché, per parlare di realismo, bisogna credere ciecamente nella realtà: ma che cosa è la realtà? O meglio, esiste una immagine oggettiva della realtà?

Ogni mattina entro nello studio, guardo gli oggetti lasciati il giorno prima e mi sembrano diversi; allora prendo la rosa, la mela, la modella, le isolo, le circondo di vuoto, le osservo da ogni lato quasi per capire il segreto del loro vero volto. Non sono fantasmi: l’ombra tenue e sottile che le accompagna è la prova della loro esistenza, ma questa metamorfosi continua e io dipingo, cancello, dipingo di nuovo, inseguendo e cercando di fissare ciò che credo di vedere.

Un fisico, a Ginevra, mi diceva: ” tu non vedi le cose, vedi la loro apparenza e la loro apparenza è fatta di luce: la luce cambia e le cose cambiano, o meglio, sembrano diverse. La cosa, lì davanti a te: la mela, la rosa, la tenera melagrana spaccata, non sono che un grumo di atomi, un cupo e misterioso groviglio di energia.

Tu non puoi vedere le cose, vedi la luce vaga che tocca le cose, o le sfiora, o le colpisce e poi rimbalza fino ai tuoi occhi: le cose sono come infinite piccole ingannevoli lune che possiamo ‘vedere’ solo perché brillano di tremula luce riflessa, e questo evanescente miraggio lo chiamiamo realtà.”

Kant, nella Critica della ragione pura, dice: “…ad esempio una rosa, viene intesa da una intelligenza empirica come una cosa in se stessa, la quale tuttavia, riguardo al colore, può apparire diversa ad ogni occhio…” e ancora: “…tutto ciò che noi chiamiamo oggetto si riduce a null’altro se non a semplici rappresentazioni della nostra sensibilità…”

Konrad Lorenz aggiunge: “…cogito ergo sum, penso quindi sono, questa è una certezza.

Ma chi può sapere, chi può dimostrare che il mondo variopinto che noi viviamo è anche esso una realtà? I sogni possono essere altrettanto variopinti e altrettanto ricchi di particolari e apparire convincentemente reali a chi sogna. Forse che tutto il mondo non è altro che un sogno?”

E Albert Einstein: “…attualmente non siamo in possesso di alcuna teoria deterministica che sia in grado di descrivere gli eventi in se stessi…”

Allora che cosa rimane da fare a me, pittore, che vivo di immagini e in immagini traduco ogni emozione? Fare quello che ho sempre fatto, con una piccola certezza in più: la curiosità, il senso di mistero, l’impotenza ad afferrare una qualche verità, che provo ogni volta di fronte al modello, non sono palesi segni di ingenua follia, ma il tormento di chiunque non usi gli occhi solo per vedere dove mette i piedi.

E poi c’è un altro inganno di cui finora non ho parlato: la memoria o Mnemosine, come la chiama Maurizio Fagiolo dell’Arco. Non so come sia per gli altri pittori, ma io non dipingo ciò che vedo o credo di vedere, ma ciò che ricordo di avere visto.

Il tempo della memoria può essere lunghissimo sino ad affondare nei primi ricordi dell’infanzia quanto brevissimo; la frazione di secondo che passa nel volgere lo sguardo dal modello alla tela è sufficiente a trasformare in ricordo ciò che quello sguardo ha visto.

Un meccanismo semplice che trasforma il fiume di sensazioni in emozioni. Questo flusso attraversa il corpo e si carica di visioni interiori, di paure, di tenerezze, di sogni, di scorie e quando arriva sulla tela il suo DNA è uguale al mio.

Mi seggo nello studio davanti al cavalletto, sul tavolino c’è una piccola mela bacata, accesa di colori: domani sarà sfatta e mi chiede di essere ricordata; la dipingo meglio che posso, credo di aver dipinto una mela, la chiamano natura morta e invece mi assomiglia, è il mio ritratto.

Ma quando dipingo penso a tutte queste cose? No.

Quando dipingo un quadro non penso a nulla di tutto questo. Ogni quadro è come se fosse il primo: non ci sono certezze, teorie o programmi di sorta. Dipingere diventa una specie di gioco d’amore con il soggetto che esclude la niente; l’occhio controlla, ma sono i sensi che guidano i gesti, una sorta di istinto.

Alla fine, esausto, non vedo quello che ho fatto ma, se mai, vedo quello che non ho fatto. Il vero tormento è lo scarto, lo scarto tra l’emozione e quel che ne rimane sulla tela.

Allora nasce un altro quadro e poi un altro e un altro ancora nel quale forse troveranno spazio le cose non dette.

Di questo discorso, o meglio di questo pasticcio fatto di realtà che, come la verità, se esiste non si svela, di apparenze, di sensi ingannati e di memoria, qual’è la soluzione? C’è una soluzione? Non c’è. Come diceva Stendhal: “…al di là di ciò che vuol fare, alla fine, ognuno fa solo quello che può…”

La memoria trasforma le cose, qualsiasi sia la loro natura, in una materia impalpabile che non conosce i confini tra verità e finzione, tra passato e presente, tra vivente e non vivente: una materia davvero simile a quella di cui sono fatti i sogni.

Roma, 1982

Presentazione della mostra, galleria il Gabbiano

1. Con quali nomi chiamare i colori della pittura di Bonichi? Direi, prima di tutto, che ogni quadro, preso a sé, e tutti assieme i quadri che mi mette davanti, parlano della chiara – ossia trasparente, luminosa -, inclinazione di Bonichi ad un certo monocromatismo. La domanda, di conseguenza, potrebbe porsi così: – con quale nome chiamare il colore della pittura di Bonichi? Tuttavia, a questo punto del suo lavoro, e della mia riflessione, non si può neanche dire che Bonichi si esprima mediante un vero e proprio monocromatismo. Nel suo caso si tratta, per ora, di un «certo» monocromatismo: dove «certo» sta per «ambiguo», e, forse, per «indeterminato». No: «indeterminato» non si dovrebbe proprio dire, del monocromatismo di Bonichi. L’aura delle pitture che sono davanti ai miei occhi è netta, essenziale, e, in questi quadri, nulla sembra tecnicamente inespresso, o lasciato pigramente al caso, e messo lì per creare capziosi equivoci.

2. La pittura di Bonichi è proprio di quelle che si fanno nella piena coscienza del minimo gesto, ed ogni accrescimento, ogni decurtazione in essa, equivalgono ad una scelta che proviene dall’oltre della soglia tecnica. Niente di «indeterminato», dunque, nei colori – o nel colore? – della pittura di Bonichi. Ma, allora, si può definire «ambiguo», il nomocromatismo di Bonichi, senza cadere in un altro errore? Forse sì, forse si può definire «ambiguo»: esso, infatti, non è autentico monocromatismo, dà l’impressione di volerlo essere, questo sì, e lancia radiazioni apparentemente su un’unica lunghezza d’onda, ma, in sostanza, i colori che concorrono a formare l’aura di queste pitture sono tanti, e non tutti, poi, così omonimi.

3. Ci si può, forse, avvicinare alla comprensione del colore – o dei colori? – di Bonichi, guardando meglio, ed osservando che in questi quadri «avviene» un dialogo fra un gruppo di colori dal quale Bonichi esclude quasi completamente i colori elementari: il rosso, il giallo, il blu. Questi tre grandi e prepotenti protagonisti, che tante urla hanno lanciato nello spettacolo «permanent» dell’arte moderna, sono confinati, nel dialogo fra i colori di Bonichi, ad un ruolo di comparse, o, al massimo, di figurazioni speciali.

4. Se una cosa è gialla, un limone, per esempio, allora venga il giallo, ma solo al fine di evitare malintesi. Solo perché il limone possa dire: – sono un limone.

5. Nessuna ambiguità, o indeterminatezza, a fronte del rosso, del giallo, del blu, da parte di Bonichi. Deliberatamente egli scansa la loro «primarietà» che può farsi sovente brutalità; ne ignora, o finge di ignorarne, il protagonismo; salta sopra i problemi storici connessi alla loro grammatica, e alla loro sintassi. Ma, in questa esclusione, non si nasconde, forse, un vizio di Bonichi, una sua tara, un non so che di malato ch’è in lui? Questa possibilità io devo ammetterla, io, che, non pittore, ma semplicemente «guardante», vedo, intorno a me, nello studio di Bonichi, e oltre, al di là delle vetrate, molti rossi, molti gialli e blu: tutti vocianti, bercianti, urlanti, ma «fuori» delle pitture di Bonichi. Devo ammettere che l’esclusione sistematica dei colori elementari, si compie già nella retina dell’occhio di Bonichi.

6. Potrei dire che l’inclinazione di Bonichi per il monocromatismo sembrerebbe acromatopsia. Bella scoperta! Tutti i pittori che si ri‑spettano, ossia tutti i pittori che in primo luogo pensano con il colore, sono, riguardo a noi semplici «guardanti», malati di acromatopsìa.

7. Domando a Bonichi: – Come chiamerebbe il colore dei suoi quadri? – Risponde Bonichi: – Color terra. – Obbietto: – Però, non c’è nessuna tela, fra tutte quelle che abbiamo davanti, che sembri ricoperta d’un colore veramente terra. – Bonichi dice: -Forse ha ragione. – Per spiegarsi, Bonichi prende la sua tavolozza e me la mostra; dice: – Guardi, questi sono i colori che adopero; prima di tutto il bianco, poi un po’ di nero per fare il grigio, terra d’ombra naturale, ocra gialla, ocra rossa, bleu inglese per certi sfondi.

Bonichi ha come l’aria di volersi scusare. Soggiunge, a bassa voce: – Tuttavia, se lei mi ripetesse la sua domanda, io risponderei sempre che le mie pitture sono color terra.

Io dico, indicando la figura d’una giovane donna nuda, nel quadro intitolato «Circo immaginario»: – E come chiamerebbe il colore del corpo di questa ragazza?

Senz’esitare, Bonichi risponde: -Color terra. – Ma io non mi dò per vinto: – Lei dice che il capezzolo, o l’areola, sono color terra? Sinceramente non mi pare, – dico, e, nel dir così, mi sento inquisitivo. Di che delitto si tratta? Del ratto e della presa in ostaggio del rosso, del giallo, del blu? Si pone, da un altro lato, il problema della sottoccupazione di tre grandi, operosi, popolari colori: solo un poco facinorosi.

8 Ma se fosse la mia vista a vedere troppo rosso, troppo giallo, troppo blu, dappertutto, tranne che nelle pitture di Bonichi? Io, come qualunque altro possibile «guardante», potrei soffrire d’una mia particolare forma di acromatopsìa, e, se Dio non voglia, mi mettessi a pitturare, ne fornirei certo una prova. Ma, il mio, sarebbe un «test» clinico: le pitture di Bonichi sono, invece, un «test» poetico. Il «colore» di Bonichi nasce da un’intuizione – e nell’incontro con le cose diventa idea, e le cose che Bonichi rappre- senta io posso vederle solo grazie all’idea che sono divenute.

9 Cosa vedo nelle pitture di Bonichi? In esse vedo svolgersi delle rappresentazioni che hanno un qualcosa di quel fittizio che solo gli oggetti di teatro, i fondali, ad esempio, hanno. Tali rappresentazioni si svolgono, se così si può dire, su due piani, o in due dimensioni, di cui mi pare evidente la contiguità, come se, tutte assieme, le pitture formassero un’ unica tela, componessero una sola, ininterrotta narrazione, scivolando le une dentro le altre, le «nature morte» introducendosi senza strepito accanto alle figure, e queste accogliendole con complice consapevolezza. Ma, se dico: – un qualcosa di quel fittizio che solo gli oggetti di teatro, i fondali, ad esempio, hanno, – se dico così, sono sicuro di esprimere quel che vedo? Sono sicuro di farmi capire, anzi di capirmi? La parola «teatro» è carica di valenze, e può essere molto fuorviante, non c’è dubbio. E non è esattamente al «teatro» che le pitture di Bonichi mi fanno pensare. Tuttavia, se la parola mi è venuta alla mente, una ragione ci sarà.

10. In queste rappresentazioni, Bonichi sembra interessato ad ordire alcuni suoi enigmi, ma per nulla tenebrosi, o minacciosi, o raccapriccianti. Ai miei occhi, il suo figurare non intende in alcun modo suggerire dei «nightmares», di quelli del surrealismo corrusco, che intimano al «guardante» un solo modo di sognare, se non di vegliare. Nessuna pittura di Bonichi mi dice: – Io sono il tuo incubo, – oppure: – io sono il tuo mondo circostante, il tuo umwell, – né si propone di de-strutturare il mio reale, alla maniera del versante paradossale del surrealismo. Bonichi non è un visionario, né un distruttore.

11. Vedo elencati da Bonichi, nelle «nature morte», con la cura d’un antico naturalista, insetti disseccati, che s’odono quasi cricchiare, pezzetti di sughero in abbandono, acini d’uva sul punto d’avvizzire, crepitanti fiori secchi, coppie di patate che appaiono molto intente a starsene immote nella loro terragna fissità, un fiammifero spento ed una vecchia sigaretta, separati da pochi centimetri, che, nel quadro, paiono diventare un abisso: l’elenco analitico, e non decadente, di quei secchi rimasugli della spazzatura d’un giardino al mare che il vento può per gioco trasportare in casa. Tutte queste cose gettano attorno piccole ombre a perpendicolo, meridiane, in una luce che meridiana non sembra voler essere, su superfici che diventano tali solo attraverso il contatto d’un oggetto, che, senza questo, resterebbero mere campiture.

12. Indico a Bonichi una delle campiture delle sue «nature morte». Gli chiedo: – Come la chiama, lei questa? e Bonichi sembra non capire, o credere di non aver capito. Dopo aver riflettuto, mi risponde: – La chiamo fondo. – Fa una pausa, ed aggiunge: – Oppure sfondo.

13.Anche io dirò «sfondo», per indicare lo spazio immateriale che circonda ed illumina queste due patate, e che si fa superficie tangibile solo attraverso il loro contatto, come succede alla memoria, quando, nel richiamare a sé un oggetto, s’illude di poter divenire essa stessa fatto oggettivo. Ma «sfondo» non si dice anche d’una scena teatrale?

14. Potremmo essere noi, queste due patate, Bonichi ed io, mentre discorriamo d’un suo viaggio a Cuba, di sentinelle del porto dell’Avana che giocano a carte coi passanti, o dei suoi figli, un maschio e tre femmine, che fanno a gara per portargli in casa carcasse di cavolaie e di stercorari, o mentre Bonichi parla della sua passione per il teatro, o per Ingres, o mi racconta delle sue prime esperienze di pittore, al seguito del nonno, cui era stata affidata l’esecuzione d’un affresco in una casa al mare. Potremmo benissimo essere noi due, Bonichi ed io, queste patate, a nostra insaputa. C’entra, questo, con la comprensione della pittura di Bonichi?

15. Da altre tele, più grandi, s’affacciano, come dal davanzale d’una finestra, alcune fanciulle a petto nudo. Esse hanno la testa travisata in maschere teatrali, tutte, salvo una, quella del «Circo immaginario», che, oltre al petto, mostra nuda anche la faccia, ed è l’unica, anche, a compiere un atto, anzi due: si porta uno zùfolo alle labbra, con la mano destra guantata di scuro, mentre con l’indice, il pollice ed il medio della mano sinistra, guantata di chiaro, mima la danza d’una ballerina in cilindro e tacchi a spillo. Quanti simboli, disseminati dappertutto! I guanti? Simbolo di purezza, ed anche d’investitura. I guanti bianchi, per di più sembra favoriscano il trasparire d’un benefico magnetismo emanante dalla punta delle dita. Il dito indice? Simboleggia la vita. Per una donna, esibire il petto nudo non è, come può apparire a prima vista, un gesto cli provocazione erotica, ma un’offerta d’umiliazione, un gesto di supplica. Attraverso la maschera teatrale pare che il «sé» universale trovi il suo modo più diretto per manifestarsi. Io, però, mi rifiuto di credere che Bonichi abbia voluto, come un qualsiasi astuto fabbricatore di rebus, caricare di tanti significati occulti le sue pur trasparenti figurazioni. La cosmogonia di Bonichi dà di sé un’immagine così intima, e umana, e pudica, da non poter apparire altro da quella che è: una cosmogonica familiare. Infatti, la domanda è questa: hanno, gli enigmi di Bonichi, voglia d’essere sciolti? E poi: cosa mi fa credere che le pitture di Bonichi realmente contengano enigmi?

16. Ecco che sono giunto a stringere un pugno di mosche. Certo, è difficile avvicinarsi onestamente all’opera d’un artista per cercare di comprenderla. Ma ho proprio sbagliato tutto? Eppure, qualcosa credevo d’averla afferrata: il suo cangiante monocromatismo, ad esempio, quel suo lieve tanfo di teatralità, immaterialità degli «sfondi», che si fanno materia tangibile nell’apprensione d’un oggetto della memoria, e poi, e poi? E poi, qualcosa che attiene al mare come una leggera brezza marina che spiri fra queste cose, questi limoni, queste lenzuola da bagno, queste terrazze, ed anche fra queste ragazze, che forse sono epifanie femminili d’una lontana estate al mare, ragazze d’un tiro a segno litoraneo, piccole stròloghe da spiaggia, acrobate del piccolo circo accampato in mezzo al tomboleto, domatrici di pulci, occasionali prostitute che fanno capolino di tra le sconnessure d’un capannotto, forse regolari bagnine. Mi vien voglia, ora, di ricominciare la visita daccapo: ma non più dallo studio di Bonichi. Sono penetrato in una ventosa casa al mare, dalle grandi stanze aperte su un giardino di sabbia, forse disabitate, certo, in questo momento, deserte. I muri sono percorsi da un affresco ininterrotto, entro cui un uomo, a me ed a se stesso ignoto, è andato aprendo e chiudendo spiragli sulla vita di bambino in quei luoghi, in quella casa, in quel vento marino, divertendosi, come alla caccia di farfalle, a catturare la miticità delle sue prime conoscenze e fantasie, una bagnina si trasforma in Proserpina, una faccia è maschera indrcifrata, e tutti gli oggetti vanno nominati, riconosciuti, catalogati, perché possano diventare reali, anche una rosa morente, ed una cavolaia alla fine del suo ciclo. L’aria di mare ha messo la sua ultima velatura sui colori dell’affresco, li ha stemperati, e l’occhio li coglie come fossero un unico colore. Così è, sempre, negli affreschi, poiché lo stesso muro rastrema i colori, li riduce alla sua porosità, al suo colore, li doma. Vado di stanza in stanza, seguo l’itinerario dell’affresco «quasi» monocromatico, che si svolge come una rappresentazione teatrale. L’affresco è anche teatro. La memoria è anche teatro. E, giunto nell’ultima stanza, trovo gli attrezzi del pittore deposti in terra, davanti ad una parte incompiuta dell’affresco, la più misteriosa, una gran donna nuda con una piccola maschera, che fa da eco alla macchia nera del pube, una gran donna neoclassica dal gran ventre, forse la madre, anche uno spiraglio di tra le quinte del teatro della memoria, un gran corpo chiaro disteso su un gran letto di vele bianche, come spossato da misteriosi languori muliebri. Forse è qui l’incontro del colore di Bonichi con le cose, qui, la sua idea: nelle stazioni d’un affresco fantasticato con gli occhi della propria infanzia, dentro la grande, ventosa casa marina della pubertà.

Claudio Bonichi dipinge nature morte e figure, così come ogni pittore della tradizione ha fatto. Ma le sue figure appartengono al genere pittorico dei “capricci”, e le nature morte sono veri e propri oboli funerari.

Nel “capriccio” la figura viene iscritta in una situazione che ha a che fare con il mondo del sogno, o in un mondo fantastico la cui grammatica è prevalentemente simbolica ed esoterica.

Per trovare un’origine al “capriccio” bisogna risalire al Rinascimento e alle acqueforti di Dürer, al loro immagato sentimento misantropico. Ma è Goya a essere stato il maestro illustre di quel genere pittorico così come esso si è configurato nella sensibilità moderna. In Goya l’irruzione della fantasia sulla superficie pittorica situa le figure in parabole allegoriche svincolate da ogni lessico, le sfrangia di sottintesi polemici, le nutre di contenuti eccessivi per la stessa occasione che sembra averle partorite, e la vita con il suo corso bruciante le rende incandescenti.

Nella figuratività di Bonichi la tentazione del sogno e del simbolo è evidentissima—… il sogno dell’impossibilità di guardarsi, scorgersi, conoscersi, farsi conoscere …

…Nei “capricci” i contenuti sono sempre chiarissimi e insieme sfuggenti, determinati ma vaghi, anche insidiosi per troppe valenze. Nei “capricci” di Bonichi, la maschera è un dato ricorrente; come altro dato ricorrente è la nudità dipinta con tale sapienza da sfidare l’incorporeo: …se ne potrebbero ricavare varie interpretazioni — certamente, su tutte dominerebbe quella che segnalasse il carnevale come un momento privilegiato della malinconia e della nevrosi.

… Mascherarsi e guardarsi è un’ossessione che replicandosi pare deludere il personaggio che Bonichi invita al ritratto sulla propria tela — e il risultato è l’impossibilità stessa del ritratto: un corpo tutto sommato simile a tanti altri corpi, e una maschera dove l’unica cosa che vi si stampa sopra è ovviamente la credibile assenza della persona.

Altro singolare “capriccio” bonichiano è quello dove, frontalmente, vediamo un devastato teatro da bambini, — … L’arlecchino è andato distrutto: … niente scene, solo quinte rosicchiate: …non c’è altro. Se la vita è teatro, questo teatro non è che la copia in scala ridotta di se stesso — piccolo relitto o piccola maceria o obolo funerario di un passato del tutto naufragato.

“Capricci”, o anche “Vanitates”, — tale era la definizione che la tradizione dava di questo tipo di pitture. “Vanitas” veniva anche chiamata la “natura morta”; e “vanitas”, sul dizionario latino, significa, oltretutto, “vuoto”. Vuoto metafisico e nulla, allarmanti presenze e simboli possono coincidere in un mistico cerchio.

Difatti. Un “capriccioso” simbolismo mi pare lentamente erodere in Bonichi ogni possibilità concreta di vita. Oppure, trascina il pittore verso una oscillazione ai cui capi c’è da un lato l’onirica visione dei corpi, nudi e mascherati, comunque truccati per la scena impossibile dell’esistenza; dall’altro, l’esistenza nella sua devastata purezza, mostrata nei suoi minimi termini concreti, un tralcio di roselline essiccate dall’aria, un raspo di uva privo di acini, un mazzetto di anemoni che l’acqua ha marcito piano piano; o sono frutta che si specchiano in una psiche dove l’argento si tinge del rosacenere del nulla.

Oboli di morte e oboli alla morte — Bonichi dipinge la delicatezza crepuscolare di una fine. Ma ciò che dipinge non è la luce occidua o l’incerta intermittenza antelucana. Bonichi dipinge la fermezza simbolica del crepuscolo: il suo segno, la sua materia palpitano di interiorità non per impressionistica maniera. Il suo pennello ricerca soluzioni persino cristalline, levigate, cifrate dentro maniacali rifiniture; e in quel rifinire ci sono scaglie di luce che niente può fermare, o il distruggersi di ogni luce sul punto di fuga della polvere.

I primi attori che recitano sul palcoscenico color latte inventato dal pittore Claudio Bonichi sono: il grappolo d’uva, la fetta di anguria, i garofani della Riviera, il melograno e il ribes rosso, le pere rosse e quelle gialle, le bocche di leone. E il narciso, purché sia appassito.

Talvolta Claudio Bonichi ha fatto recitare anche dei grandi nudi femminili ai quali ha spesso imposto di nascondere il viso dietro una maschera. In quei corpi nudi e allungati in un letto, tra lenzuola e capelli molto ben raccontati, la carne mai appassita di quelle adolescenti forme era così evidente che al pittore non restava altro da fare che nascondere quell’esile dettaglio chiamato volto, l’altro dettaglio che sta negli occhi, nello sguardo di quegli occhi che guardano sopratutto quando sono chiusi per la sonnolenza. E nascosti dietro una maschera.

Ma i protagonisti, i capocomici, i primi attori, i solisti sono, come abbiamo detto all’inizio, gli steli, i rametti, i gambi, i fiori appena nati o lasciati andare fino alla consunzione nel loro museo di storia naturale. Qualcuno di quegli attori si è fatto sbucciare o inghiottire a morsi, da commedianti acerbi o maturi. Ma i protagonisti sono loro: i frutti. La frutta.

Guardando senza fretta qualcuno di loro allungato su quel palcoscenico colore del latte ho sentito parlare l’anguria. Temeva per se stessa, all’idea di restare per troppo tempo sulla scena, perché le sue goccioline si sarebbero potute perdere tra le assi di quel teatro e perdere qualche seme, quei bellissimi semi color marrone, duri e levigati come gioielli da scavo, e così numerosi da sembrare, anche se una sola fetta di anguria era in scena, un popolo di piccoli attori neonati che stavano beati in quell’ acqua colorata di rosa, profumata e appiccicosa che è l’anguria.

Water mellon. Così è chiamata. E proprio questo mi ha raccontato l’anguria: del suo timore di disfarsi stando troppo in scena. Lo stesso timore prendeva i funghi. Ma i Funghi, forti del loro fortissimo profumo penetrante, resistevano per giorni interi, portandosi addosso quel poco di terriccio che solo l’ultimo dei cuochi avrebbe osato togliere: perché quel terriccio doveva stare addosso a quei forti gambi, ossatura di quei personaggi.

***

Il grappolo di uva. Mai famiglia reale e teatrale è stata più unita degli acini di un grappolo d’uva. Ma ascoltando attentamente la loro conversazione non li sentivo parlare ma cantare in

coro. Sommessi. Qualcuno si staccava dal gruppo, ma senza uscir di casa perché i rametti, chiedo scusa: i tralci che sono il legame che li ha messi al mondo, legati insieme su quel palcoscenico, sono loro che danno l’intonazione: a tutti quanti i chicchi di quell’uva matura e nera, rallegrata da qualche nuvoletta di polverina bianca — anticrittogamica? — spruzzata perché la loro voce non calasse mai, nonostante le lunghe recite, di una ottava. E su quel palcoscenico, tutte le volte che restavo incantato davanti a quei quadri, gli acini d’uva mi dicevano che, per loro, il mondo, l’intero mondo non fosse mai cambiato: e che nessuna guerra, cataclisma o dissapore tra le famiglie dell’uva fosse mai riuscito a stravolgerli, a farli cambiar d’umore, o ad alterare la loro fisionomia. L’uva era rimasta tale e quale nonostante la guerra di religione. Quella era l’uva, e quelli erano rimasti gli acini: intatti.

Il suo punto di vista. Quando dipinge gli attori che recitano la parte della frutta, Claudio Bonichi siede di preferenza in fondo alla sala.

Le voci dei suoi attori, anche quando stanno mezzi annegati nei bicchieri d’acqua si fanno sentire: tanto è vero che il suo modo di ritrarli non somiglia ad altre tecniche note. Bonichi, dal fondo di quella sala, insegna alla frutta e ai fiori il modo giusto per appassire, e quale aspetto o comportamento devono tenere le foglie, o i petali, già caduti a terra.

Se guardiamo, insieme a Bonichi, e quindi dal fondo della sala i suoi attori, il “Grappolo di uva”, la “Uvas de Binissalem” che è un olio su tela del 1995, così come gli altri “Il peperone e l’aglio” o le “Gra-nadas”, noi vediamo sempre da lontano il suo spettacolo di pittore e quello che si vede affiorare da quel fondale colore del latte non è mai in primo piano. Ma l’aria che sta su quel palcoscenico è sempre trasparente, e l’acqua che sta in quei vasetti, come l’aria che esala da quella scena sono, da sempre, i migliori “a solo” di pittore che io ricordi. Bonichi fa stare soli, come primi attori, tutti i suoi personaggi. Credo che fra i “Guinness dei suoi primati” ci sia sempre il bicchiere con dentro qualcosa, l’Iris, le Violaciocche o quell’Insetto morto nel deserto” dedicato a Ligi Carluccio: l’unico ritratto di un palcoscenico montagnoso dove Bonichi ha dipinto la minima cosa che gli serve: vedere tutto da lontano, come l’annunciazione.

Ma Bonichi lo sa fare il panneggio?

A questa domanda del repertorio classico di Giorgio de Chirico, lo stesso pictor optimus avrebbe risposto affermativamente. Infatti, quando si affacciano i quadri dei corpi non sono meno dipinti di quelle lenzuola stropicciate: almeno quanto i bagliori della carne adolescente di quei “Giochi di soffitta” del 1986. Perché, quando Claudio Bonichi si allontana dal vasetto del suo grappolo di glicine, lo fa per essere libero di descrivere quei corpi. E se la frutta è spesso sdraiata come un corpo che si sta riposando, i frutti delle sue ragazze, quella “Naiade a Palma” del 1996 dedicata a Boecklin, per il suo volo stellare nel cielo, quella “Naiade” a me ricorda il sogno di Icaro sconfitto dal sole…

Per Claudio Bonichi

O vili posteri

qui vi si mostra

un “artifex”

che in altra Roma

sarebbe parso divino:

Claudio Bonichi.

Le civiltà in sfacelo

lo costrinsero

a giocare con miseri balocchi

velieri naufragati •

tramonti sgangherati

ex-libris abbruciati

linee sottili

anime guaste

cieli e colori inquieti

e il nulla

che voi siete

Giovanni Arpino, 14 ottobre 1982

La materia pittorica, che è la sostanza della grande pittura,

possiede il suo lato profondamente metafisico,

e l’elemento metafisico della materia pittorica

è quel fenomeno misterioso e sacro

che ci mette di fronte al Talento Universale

e ci permette di vedere un mondo migliore,

un mondo che ci consola delle miserie e delle banalità degli uomini;

un mondo superiore, eterno e perfetto ove regna il genio.

Giorgio de Chirico, Discorso sulla materia pittorica, 1942

La pittura metafisica è un genere aristocratico atteso dai molti enigmi disseminati oltre l’orizzonte del visibile. Sospesa nel cielo della filosofia, essa si caratterizza per una tensione endogena distintamente percepibile, che interviene, austera, ad accrescere la temperatura spirituale di una selezionata varietà di soggetti: ora luoghi abitati da un’evocativa assenza, ora cose adagiate in silenziosi interni ove aleggia una sibillina solitudine.

In tali ambiti remoti – spazi perlopiù suscitati dal connubio fra immaginazione e memoria –, quanto avviene, è avvenuto o forse solo avverrà per trame fatalmente immateriali, è scandito con sorprendenti orchestrazioni dalla luce: vi collimano bagliori dall’origine indecifrabile, riverberi improvvisi; ombre in cui si celano entità e, più spesso, presagi ambigui.

Un senso di disorientamento sopraggiunge, repentino, in chi si pone al cospetto di simili rappresentazioni, abilmente elucubrate come fossero visioni di un altrove immaginifico, la cui vicinanza con la realtà, associata all’ermetica apparenza, alimenta una fertile moltitudine di incanti e di illusioni.

Accadono, così, prodigi che la pittura estende al di là del complesso visivo, in quei territori della mente dove, a un tratto, riprendono a echeggiare suoni e a diffondersi aromi risvegliati da sublimi simulacri di una temporalità magica, virtualmente esistente.

Eppure, nonostante la peculiare connotazione, esegesi costellate da alcuni ricorrenti equivoci insistono, stucchevoli, in questo rarefatto ambito espressivo. Si è soliti infatti riferirsi – superficialmente – a una generica metafisica, quando ciò di cui si sta dibattendo riguarda più propriamente l’intonazione, invero accentuata, di una particolarissima pittura, informata da ordini vertiginosi e da una severità antica, subito eloquenti nella cura maniacale per gli impasti e nella sopraffina stesura della materia, nonché nel ricorso abituale a cromie e trasparenze inusitate che indovini realizzate con lentezza di clessidra.

Un talento smisurato e un’indole estranea all’appagamento sono dunque necessari a chi scelga di dipingere in questo olimpico contesto, dove titani dell’arte di ogni epoca ci accompagnano con capolavori memorabili, la cui perpetua attualità attesta l’evidenza di un altro corrente fraintendimento, ovvero che vi sia una pittura metafisica di ieri e una di oggi. Viene da chiedersi: come non considerare tutte contemporanee, sebbene dipinte fra il Quattrocento e i giorni a noi più prossimi, scene e ambientazioni meditate in una sospensione del tempo profondamente aurorale? Il Sogno di Costantino e la Flagellazione di Cristo di Piero della Francesca, gli interni di Vermeer, le nature morte di Chardin e quelle di Morandi, così come le isole di Böcklin e le piazze di de Chirico non appartengono, forse, alla medesima idea e a un identico spirito che ritroviamo – ad esempio – nei lavori di Armodio, Ferroni, Luino, Modica e Tonelli?

Altra stagnante approssimazione è quella di reputare unica e determinata la prospettiva, all’inverso sconfinata, di un’investigazione pittorica orientata verso, almeno, tre differenti angolature – luoghi, cose, la stessa esistenza –, modelli sovente trasformati, attraverso intriganti metamorfosi, in loro arcane similitudini.

L’ossimoro, peraltro, in più d’una circostanza contraddistingue la narrazione vagheggiata e straniante di un’iconografia nella quale, simultanei, sciamano archetipi e verità ultime: pensi al segreto idillio nella misteriosa Tempesta di Giorgione, a ciò che vedi o credi di vedere, e subito balena l’eterno interrogativo: et quid amabo nisi quod rerum aenigma est? (e che cosa amerò se non l’enigma delle cose?)

L’urgenza, intima, ci interessi fino a un certo punto. A rendere davvero metafisica un’opera d’arte, è sempre e comunque la pittura.

Del resto, cos’altro, se non la pittura o più della pittura, può diventare comune riferimento per autori fra loro tanto distanti come quelli che si è deciso di presentare in questa singolare mostra?

Spesso oggetto di malintesi sono, infatti, le affinità che è dato di cogliere limitandosi al solo figurato: tra le cose di Armodio e quelle di Guarienti o di Ferroni; dentro le stanze – e dinanzi alle figure femminili – di Faini, Luino, Bonichi o Modica; nelle architetture e nei luoghi, memori del Quattrocento urbinate, di Rampinelli e Tonelli.

Il pittore più propriamente riconducibile a una ricerca metafisica è evidentemente Armodio. Altri, a cominciare da Ferroni, vi convergono passando attraverso un realismo esistenziale in cui albergano curiose analogie con Balthus (Faini e Luino) e con Hopper (Tonelli), mentre un’aura mediterranea, così come si è abituati ad avvertire nell’opera di Savinio e di de Chirico, è tipica del lavoro di Modica, il cui mare imperscrutabile è tutt’altro che dicotomico rispetto alle acque trasparenti di Hockney.

Non stupisca, in questo senso, il riferimento a qualche rinomato artefice vivente – un altro: López García, per la stima che egli ha di Bonichi –, di fatto estraneo a simili implicazioni, poiché ciò che è nostra intenzione affermare è l’appartenenza di questi rari autori italiani ad una resistenza, quella della pittura, divenuta, ormai, un fatto internazionale.

L’incombente è quanto hanno scelto di indagare tali valorosi pittori, approfondendo, ognuno di loro, divergenti indizi: la nebbia dell’oblio scesa sui ricordi (Guarienti); l’ultimo istante di vita di fiori, frutta o sigarette nel posacenere (Bonichi); l’anima interna degli oggetti (Armodio); il caldo tepore della presenza umana – o giusto la percezione del suo fantasma – tra le pareti domestiche (Faini, Luino, Modica e Ferroni); la dimensione atemporale di contesti urbani o periferici risorti in una predizione perenne (Tonelli e Rampinelli).

L’esito è un teatro mentale costruito non senza fare ricorso a luci e ombre allusive. Le comprendi eloquenti ove serva esserlo, al pari di umori e odori che immagini pullulare nell’aria: fragranze di agrumi e di salsedine (Modica); antiche alchimie padane (Armodio); polvere e tabacco (Bonichi). Fino a quel senso, modulato e struggente, che ingenera «ciò che è stato da poco» (Luino) – straordinariamente emblematico nel Letto sfatto di Ferroni (pag. ???) –, in ultimo esauritosi nelle appartate e pacificate consuetudini di Faini e sul sudario della realtà, al contrario denso di variegate impronte, di Guarienti.

In un altro versante, ecco, infine, il mondo di Rampinelli e quello di Tonelli. Vi si accede con l’oscura trepidazione di chi si accinge a fare una scoperta oppure un incontro non preventivato. Qualcosa ci attende, ma non sappiamo cosa. Una volta entrati, ecco l’imperturbabile atmosfera dell’eden di Rampinelli e l’essenziale metafisica dell’Autoritratto – come delle fabbriche, i muri, i palazzi – di Tonelli.

Miracoli della pittura: quando è davvero tale.

Firenze, ottobre 2011

Nell’universo metafisico della pittura di Claudio Bonichi emerge per primo il dato poetico.

L’idea lirica sottende tutto il suo percorso, a cominciare da quel 1964, quando Bonichi

presenta la sua prima personale alla Galleria Sant’Andrea di Savona.

La nota poetica delle immagini, avvalorata da un esteso, tangibile silenzio, tende poi a

confondersi con il senso di mistero e di sospensione che emerge da esse.

Il grafismo preciso lo porta a riflettere in continuazione sulle cose, sulle immagini, ad

appuntare, a imprimere nella memoria e a tirar fuori da essa tutti i dettagli di un sogno o di

una favola, che illustra sulle tele e ripercorre. Non a caso Alfonso Gatto definisce Bonichi

illustratore “col segno proprio dell’osservazione amorosa”; non a caso è indotto a sperare

che l’artista fosse “impegnato in altre favole e in altre metamorfosi più vicine al mistero e al

soprassalto dell’uomo”, lui che aveva prestato la sua immaginazione per Il grillo e la formica.

Oggetti che si rompono, frutti che si spaccano, quasi a mostrare il proprio nerbo, illusioni

fantastiche di improbabili unioni di corpi di uomini e donne e di maschere e di cose, in un

illusivo mondo proprio. È molto semplice andare con la mente alle opere surrealiste di

Magritte, a certe ombre o a certe silhouettes di Dalì o alle composizioni metafisiche di De

Chirico. Altre soluzioni ci ricordano ancora il fiamminghismo di Antonio Bueno o le gamme

monocrome di Morandi.

Tuttavia, gli oggetti che ricorrono nel repertorio di Bonichi sono ancora più attualizzati:

mozziconi di sigarette rovesciati da una ciotola, grappoli d’uva mezzi mangiati, bambole,

peluches, anelli d’argento all’ultima moda che, rompendo la magia di una scena atemporale,

ci riportano in un attimo nel nostro vissuto. A questi si coniugano le maschere: nella

Maschera di Narciso del 1990 o nella Maschera bianca e mela dorata del 1993 il gioco del

rimando della maschera si unisce a quello del riflesso dello specchio, uno specchio non

ideale, bensì facilmente individuabile con la sua cornice di legno e il gancio in ferro per

essere appeso.

Quella che propone ancora oggi Bonichi è un’antologica mitopoiesi di grande fascino, in cui

l’anima classica si fonda su un uso del colore raffinato, tendente a una tonalità monocroma media e a una resa sottile e quasi trasparente dell’immagine.

Isabella Valente

Docente di Storia dell’Arte Contemporanea

Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Parigi

L’Italie est une belle terre des Républiques de l’Art : Venise, Amalfi , Naples, Rome ,Florence … Les artistes sont la fierté de leurs familles.. Le quotidien est respecté comme une œuvre d’art.

Vu de Paris, nous entendons ces belles ondes de la pensée, elles nous sourient et nous nourrissent depuis longtemps.

Avec la famille Peluzzi Bonichi, nous voilà au cœur du xx siècle avec ses quatre générations d’artistes qui nous font partager leur sens de l’humain, de la représentation du vivant et ses marques secrètes derrière ces personnages qui nous saluent .Le musée du Montparnasse tenait à honorer cette lignée de talents qui nous fait vivre et mieux comprendre cette sérénité du temps , le temps d’une Italie éclairée et amie de cette capitale cosmopolite … Parigi

Jean Digne

Paris

L’Italia è una bella terra tra le Repubbliche dell’Arte : Venezia, Amalfi, Napoli, Roma, Firenze… Gli

Artisti sono la fierezza delle loro famiglie…Il quotidiano è rispettato come un’opera d’arte.

Visto da Parigi, noi dilatiamo queste belle onde del pensiero, esse ci sorrridonono e ci nutrono da

lungo tempo.

Con la famiglia Peluzzi Bonichi, eccoci nel cuore del XX secolo con quattro generazioni di artisti che ci

permettono di condividere il loro senso dell’umano, della loro rappresentazione della vita e dei suoi segni segreti, nascosti dietro questi personaggi che ci salutano. Il Museo di Montparnasse voleva onorare questa linea di talenti che ci fa vivere e meglio comprendere questa serenità del tempo,

Il tempo di una Italia amica ed illuminata da questa capitale cosmopolita…Paris.

Jean Digne

In uno splendido pomeriggio del maggio 2009, nella casa-atelier di Claudio, in Largo Arenula in Roma, si parla degli spiriti, degli oracoli e della pittura in tonalità di ocra e cobalto. I teschi sul pianoforte e i magnifici cani distesi nel suo nuovo atelier sono la cornice surreale dei nostri colloqui. Beviamo gin-tonic con fette di limone. Eh si,…, mi fa piacere pensare al limone dipinto nella sua natura morta: “Limone con matita” del 2007. Mi ricordo ancora del suo racconto trascendentale dei fantasmi piromani nel suo atelier della Piazza di Pietra con la vista sulle colonne corinzie adornate con i fogli d’accanto del Tempio di Adriano.

Capri. Il tramonto ocra. Fiori blu cobalto del Myosotis alpestris sullo sfondo marino provocano una vibrazione che altera lo stato di coscienza di Claudio, e crea una esperienza sciamanicha indimenticabile. Le vibrazioni dei colori d’ocra e cobalto evocano la forma di spiritualità più antica del mondo. In questo momento magico, Claudio incontra gli Spiriti, con il Viaggio dentro la Realtà Altra, una sapienza atavica in cui pittura, magia e mistica sono inestricabilmente intrecciate.

Questa atmosfera del tramonto in Capri, evoca le vibrazioni dall’allegro andante fino al maestoso, con grande forza in tonalità cobalto e ocra. Le stesse onde trascendentali dei dipinti di Altamira, Lascaux e Fayoum si riscontrano oggi nella pittura di Claudio Bonichi.

Nature morti, collage con i petali blu delle hortensie e il verde fogliame essiccato del suo herbarium con ricordi pittorici del paese dove fioriscono i limoni. Il suo concerto pittorico è un racconto poetico, fatto di ricordi e sensazioni trascendentali.

“Non capisco più. È il mio speccho”, 2000

Su tutto comunque domina il sofisticato, elegantissimo controllo della linea sfuggente con tenere ombre degli occhiali rotte. La capricciosa forma degli occhiali è definita con nitida precisione di artista. Questi strumenti a volte ci aiutano a guardare meglio. Una macchia nera o una sagoma di mosca morta, cinque cerchi forse non casualmente olimpionici creati timbrando la carta con la tazza di caffé creano una riflessione sulla nostra capacita limitata della visione del mondo. Possiamo vedere meglio? Chiudendo gli occhi: SI!

”Le ortensie del suo giardino”, 2006

È proprio vero che una pagina di Herbarium può diventare un’opera d’arte. Qui il racconto è più profondo, velato e intimo.

Visconti nel Gattopardo descrive i cerimoniali dei Salina come delle principesche nature morte o delle repliche di quadri famosi, come accade con la scena del picnic che riproduce fedelmente Le dejeuneur sur l’érbe di Manet.

A questo punto le Hortensie del suo giardino creano un ricordo associativo, un vero link mnemonico, dove un artista fa omaggiò ad un’ altro con i fiori del suo giardino caprese.

John Jan Popovic)

Roma, sabato 23 maggio 2009

A volte, i sogni si realizzano. Parlo per me, naturalmente, perché la storia di quest’idea è molto antica, nel senso che risale a diversi anni or sono, quando nacque in me il proposito di presentare un singolare progetto culturale all’amministrazione di un piccolo paese del Lazio, cui sono molto affezionato in quanto cittadina di origine di mia moglie e mia nonna: Veroli. Per organizzare un evento culturale degno di questo nome, pensai che un’occasione interessante poteva essere realizzare un’esposizione con le opere non di un artista, ma di una generazione di artisti; anzi di varie generazioni di pittori, meglio se appartenenti ad una stessa famiglia. Un’impresa tutt’altro che semplice perché, oggi come oggi, non ci sono più le botteghe d’arte nelle quali il mestiere passa di padre in figlio, come accadeva per i Pisano, Nicola padre e Giovanni figlio, oppure per i Bellini, Pietro e Giovanni, o, ancora per i Tiepolo, Giandomenico e Gianbattista. Tuttavia, già allora, io pensavo a qualche cosa di ancora diverso e l’unico esempio che mi veniva in mente era quello dei Bonichi. La loro era una famiglia artistica sui generis che si era tramandata la gioia dell’arte non per fare bottega, ma per passione ed impeto creativo. Poi di quell’idea non se ne fece nulla e adesso, invece, si può riprenderla felicemente per andare ad indagare quel fenomeno strano, geneticamente imparagonabile, che è, appunto, la famiglia Bonichi ed i suoi addentellati. Come ho appena ricordato, infatti, la Storia dell’Arte, quella con la “S” e con la “A” maiuscole, ci ha abituato a gruppi di famiglia che si sono passati il testimone consapevolmente, ovvero con l’intento di continuare le proprie cifre stilistiche per motivi di mestiere, magari raffinandole, adattandole alle più recenti esigenze, alle mode, oppure creando le mode attraverso di quelle. Diverso è il discorso se i membri di una stessa famiglia, a distanza di decenni, finiscono per ritrovarsi sul terreno dell’arte, quasi per caso e senza la volontà o lo scopo di tramandarsi nulla. È quanto accade alla famiglia Bonichi che annovera, fra i suoi componenti, stelle di prima grandezza della scena artistica italiana. Quella della famiglia Bonichi, infatti, è un’alchimia dell’arte e della genetica che può considerarsi più unica che rara perché nessuno di loro ha chiesto all’altro di continuare il percorso che era stato iniziato. Tutti, però, si sono ritrovati nella grande piazza dell’arte perché una voce – alla quale non hanno potuto resistere –, li ha chiamati, loro malgrado, a passare da lì per soffermarsi sulle necessità che derivano dai propri linguaggi creativi. Si è trattato di necessità ineludibili che hanno prodotto, in un’indagine a posteriori, la possibilità di rilevare quelle che vorrei definire “isoidi creative”, ossia tematiche ricorrenti nei vari percorsi pittorici che sono nate senza alcuna contaminazione consapevole. Allora questo breve studio, che qui presentiamo come mostra, serve anche a porre in evidenza questi aspetti singolari che possono, però, illuminare non soltanto le vicende di questa famiglia di pittori, ma anche le dinamiche della creatività umana.

I protagonisti. Se si avrà la pazienza di seguire le scattanti linee bianche (si veda p. ••) che legano fra loro i nomi tracciati fra i rami di un tronco ischeletrito che si trasforma per miracolo in rigoglioso albero genealogico, si vedrà che la vicenda di questa singolare storia familiare intreccia insieme l’Italia del nord e quella del centro in un percorso unico di arte e di storia. Le figure che emergono da questa successione di nodi d’amore hanno permesso la nascita di personaggi straordinari come Eso Peluzzi, Gino Bonichi, meglio noto come Scipione, Claudio Bonichi e Benedetta Bonichi che si sono passati il testimone dell’arte dal 1894 fino ad oggi. Il primo, in ordine di tempo, ad affacciarsi sulla scena del mondo è stato Eso Peluzzi, nato a Cairo Montenotte in Piemonte, da Giuseppe e Placida Rodino il 6 gennaio 1894. Il giovane Eso ha subito a che fare con la dimensione artistica perché il padre è un liutaio di grande abilità e la madre una delle prime fotografe italiane. Infatti, le intenzioni del ragazzo sono quelle d’iscriversi al conservatorio, ma poi decide per l’Accademia di Belle Arti Albertina di Torino che frequenta da quando aveva diciassette anni fino a quando ne compie ventuno. Qui è allievo di Cesare Ferro, di Paolo Gaidiano e Giacomo Grosso, quando l’Accademia non aveva solo professori, ma maestri che insegnavano a tagliare la vita con il cuore. Passata la tragedia della Prima Guerra mondiale, Peluzzi si stabilisce prima a Santuario di Savona e, poi, nel borgo di Monchiero, dove vive felicemente per tutto il resto della sua vita (si spense nel 1985) fino a meritarsi la cittadinanza onoraria. Ecco qui il suo pensiero in quell’occasione: <>. Il legame profondo con Monchiero non gli impedisce di viaggiare per l’Italia, di spostarsi a Como prima e poi ad Assisi per approdare a Roma nel 1928 e quindi a Parigi undici anni più tardi. Peluzzi è un pittore molto apprezzato negli anni della sua piena giovinezza e, perciò, gli commissionano nel 1927 la decorazione ad affresco della chiesa parrocchiale di Ellera e, un anno più tardi, quella del santuario di Nostra Signora della Misericordia a Savona e poi, dieci anni più tardi, la sala consiliare del Municipio della città ligure. Inoltre, è invitato a rassegne nazionali di alto livello come la Quadriennale di Torino, la Quadriennale di Roma, varie edizioni della Biennale di Venezia, grazie alle quali miete premi e riconoscimenti, a cominciare dalla medaglia d’oro dell’Albertina di Torino, fino al premio della seconda Quadriennale di Roma. Per questo straordinario percorso, nel 1963, è nominato Accademico di San Luca, uno dei massimi riconoscimenti nazionali, che derivava anche dalla cospicua attività all’estero che lo aveva visto protagonista di mostre personali nelle principali città europee e non solo come testimoniano gli eventi di Buenos Ayres e Baltimora.

Dal punto di vista della nostra storia, un momento cruciale nei nodi d’amore che si svilupparono lungo gli intrecci di quello straordinario albero genealogico da cui siamo partiti, fu lo sposalizio della figlia di Eso Peluzzi, Elsa, grazie al quale intrecciò la propria vita con quella di Agostino Bonichi, cugino di primo grado di Gino Bonichi, meglio noto come Scipione che, guarda caso, era nato in quello stesso 1904, quando Agostino aveva visto la luce. A differenza di Eso Peluzzi che visse per novantun anni, Gino Bonichi rimase su questa terra per soli ventinove; il che spiega l’esiguità della sua produzione. Gino Bonichi, detto Scipione nasce a Macerata il 25 febbraio del 1904, ma la sua esistenza è subito compromessa dalla malattia polmonare che lo insegue come un’ombra tremenda per tutto l’arco della sua breve vita. A metà degli anni Venti, la famiglia Bonichi, ossia Serafino il padre ed Emma Wülderk la madre, si trasferiscono a Roma insieme al figlio ventenne; risiedono al civico 190 di viale Cola di Rienzo, non lontano da San Pietro. È in questa casa che Gino ha l’incontro della sua vita, quando – convinto dai racconti di un comune compagno d’armi, all’indomani del suo congedo dal servizio militate – Mario Mafai viene a trovarlo e lo convince a seguire con lui le lezioni della Scuola Libera del Nudo, a Piazza Ferro di Cavallo, nell’emiciclo dell’Accademia di Belle Arti di Roma. Si tratta di un sodalizio concluso solo con la morte di Gino Bonichi, avvenuta nel 1933. Il rapporto è accresciuto dalla presenza di Antonietta Raphaël, compagna e moglie di Mario che ha in Bonichi un sodale con cui condivide una corrispondenza piena ed una totale affinità di vedute. Non è un caso che Mafai abbia scritto queste parole: <<… appoggiati l’uno all’altro, nutriti delle stesse idee, ci potevamo mischiare come un mazzo di carte per dirla con una sua frase.>>. Il sodalizio fra Mafai e Bonichi, cui si aggiungono poi, anche il giovane Capogrossi e Mazzacurati, dà origine alla “Scuola di via Cavour”, secondo la felice definizione che Roberto Longhi ricava dalla nuova residenza di Mario, dove si era domiciliato, dal 1927. Con Antonietta e la figlia Miriam, infatti, vivevano in un appartamento grande a poca distanza dal Colosseo. Non si ha vera e propria certezza documentaria su quale sia stata la prima mostra frequentata dai due pittori insieme, perché ci si deve affidare soltanto alla parola di Francesco Coco che ricorda di averli veduti alla III Biennale Romana Internazionale di Belle Arti, nel grande Palazzo delle Esposizioni a via Nazionale. È il 1925 e se non è in quest’occasione, è comunque in questo anno che Gino Bonichi si appropria dello pseudonimo che lo avrebbe reso celebre. È quello un periodo importante per l’artista che, in autunno, prende a frequentare i corsi della Scuola Libera del Nudo e poi, strette nuove amicizie, si diverte a girare per la città con i compagni di corso, cui si aggiunge, nel 1926, Renato Marino Mazzacurati. La distanza fra via Ripetta, dove si trova la Scuola Libera del Nudo, via Cavour, dove dal 1927 abita Mafai, e la grande Biblioteca di Storia dell’Arte di Palazzo Venezia, dove sta pure la sede del capo del Governo fascista, è piuttosto piccola ed allora, viene quasi naturale per i due artisti in erba lasciarsi andare alla ricerca fra i polverosi libri di quella cittadella della cultura. L’austero palazzo voluto dal cardinal Pietro Barbo, poi papa Paolo II, che aveva subito da poco lo spostamento del viridarium con la conseguente creazione della nuova piazza, ospitava – allora come oggi – una delle più aggiornate e importanti biblioteche italiane dedicate all’archeologia ed alla storia dell’arte. Scipione e Mafai si trovano come i topi nel formaggio, felici di approfondire la conoscenza di pittori più o meno famosi, da Velázquez a Goya, da Piero della Francesca a Brueghel, ma anche contemporanei, come Kokoschka e Chagall, a dimostrazione che ogni grande artista deve essere anche uno storico dell’arte. Il 1927, però, è un anno pesante per Scipione. Mentre Mafai si trasferisce a via Cavour con la famiglia, Gino è costretto a ricoverarsi in sanatorio. Questo riposo forzato è un lungo momento di meditazione documentato dalle lettere all’amico catanese Mario Mimì Lazzaro cui consegna parole di grande tristezza: <>. Scipione, però, non si abbatte e, sostenuto da una volontà ferrea, riprende a dipingere lottando contro la malattia che lo mina con frequenti ricadute. La critica dell’epoca gli riserva una certa attenzione e diverse sono le occasioni che gli si presentano per esporre le proprie opere, a cominciare dalla mostra collettiva indetta dal “Convegno di Roma”, per continuare con quella organizzata dal “Sindacato Fascista”. In estate, per curarsi, si trasferisce a Collepardo, un paesino di montagna, non lontano da Guarcino, in Ciociaria, dove c’è l’aria buona. L’anno si conclude con la III Mostra Marinara a Palazzo delle Esposizioni, accanto all’amico Mafai. I riconoscimenti della critica si susseguono e le occasioni per esporre si moltiplicano fino alla Biennale di Venezia del 1930, dove gli viene assegnato il “Premio Gioventù”, grazie alla lungimiranza di una giuria altamente qualificata, presieduta da Adolfo Wildt, che vedeva fra i suoi membri artisti come Felice Carena e Cipriano Efisio Oppo che lo aveva già notato negli anni precedenti. Qui Scipione aveva presentato uno dei suoi capolavori, Il Cardinal decano, figlio di sicuro della riflessione sull’Innocenzo X di Velázquez ed antesignano delle opere di Bacon, delle quali anticipa, con una grazia sottile, la critica al potere che l’artista inglese, però, descriverà come un disfacimento violento, ben lontano dall’intima meditazione di Bonichi. Tuttavia, Oppo, non andò lontano dal vero quando, in quell’occasione, scrisse del quadro: <>. Il legame della pittura di Scipione è con la grande arte europea degli Ensor, dei Kokoschka, dei Soutine, dei De Pisis, ma con una vena più interiorizzata e sensuale che sfugge agli altri maestri. Scrivono di lui Corrado Pavolini, Guglielmo Usellini, Lionello Venturi e Orazio Amato. Stremato dalla fatica, Scipione si rifugia nuovamente a Collepardo, ma i problemi economici lo inducono ad intensificare l’attività d’illustratore per la rivista l’Italia letteraria. A fine anno, s’inaugura nella capitale, presso la “Galleria di Roma”, la mostra Scipione e Mafai, atto di nascita ufficiale della Scuola Romana e considerata da Libero de Libero <<…un vero uragano nel cielo artistico di Roma.>>. Scipione, intanto, continua la sua attività di illustratore e nel gennaio del 1931, viene invitato alla prima edizione della Quadriennale d’Arte Nazionale allestita presso le maestose sale del Palazzo delle Esposizioni e presieduta da Cipriano Efisio Oppo. Si tratta di un evento di livello nazionale ed internazionale che sancisce il ruolo dell’Italia nel panorama artistico europeo, con una retrospettiva su Medardo Rosso e opere di Carena, Carrà, Casorati, Ferrazzi, Sironi e Soffici, tanto per ricordare i principali. Non tutta la critica è unanime su Scipione, però: si teme il suo calligrafismo, la scarsa consistenza plastica, senza capire del tutto che proprio quella è la sua forza e il suo metro interiore, figlio anche della malattia che lo attanaglia. Alla fine del 1931, lo capiscono invece gli Americani perché una sua opera – l’Apocalisse – viene esposta a Baltimora nell’ambito della Exibition of Contemporary Italian Paintings curata da Ronald J. Mc Kenney. Scipione non si può neppure godere a pieno quei momenti perché la malattia lo costringe ad un altro ricovero in sanatorio e poi, di nuovo alla ricerca di aria pura, si rifugia questa volta ad Arco, in Trentino, dove l’artista sembra recuperare in pieno le proprie forze. Nel frattempo, continua la sua attività grafica e, sebbene si diradi la presenza sulle pagine de L’Italia letteraria, illustra la copertina della raccolta di poesie di Eugenio Montale intitolata Ossi di seppia e due suoi disegni vengono pubblicati rispettivamente sull’Almanacco degli artisti. Il vero Giotto 1932 e sull’Almanacco letterario. All’inizio del 1932, un’altra opera, Paysage, è presentata a Parigi in una collettiva dedicata a ventidue artisti italiani, fra cui Campigli, Carrà, De Chirico, Morandi e Sironi, tanto per citarne alcuni. Da Arco, Scipione torna a Roma e si stabilisce nella nuova casa dei genitori a via di Forte Trionfale, dove riprende la sua attività d’illustratore. Purtroppo, però, nei primi mesi del 1933 è costretto a tornare ad Arco per tentare di curarsi. Il soggiorno sembra sortire l’effetto desiderato e torna a Roma, ma ad aprile si ammala di nuovo e si sottopone ad un intervento chirurgico ai polmoni che, però, non sembra dare il risultato sperato e quindi torna di nuovo ad Arco per curarsi con l’aria buona, dopo l’estate. Scrive: <>. Nel novembre di quell’anno, però, Scipione, si spegne nel sanatorio di Arco consegnando le sue opere all’eternità dell’arte. Gino Bonichi, non lascia figli se non gli altri pittori che si considerano suoi eredi culturali ed artistici i quali guardano a lui come ad una figura di spicco della Scuola Romana.

Così, i rami del nostro albero genealogico, avrebbero cessato di crescere e germogliare se si fossero dovuti affidare solo alla presenza e all’azione di Gino Bonichi, ma non fu così ed è questo, come vedremo, che rende interessante la nostra indagine perché nei temi che andremo ad esaminare più avanti, faranno la loro comparsa contaminazioni inaspettate che proprio da Scipione derivano o a lui s’ispirano senza alcuna consapevolezza diretta.

I rami dell’albero, infatti, si arricchirono di un altro nodo d’amore con la nascita di Claudio Bonichi, figlio di Agostino, a sua volta figlio di Benedetto, che era fratello di Serafino, padre di Gino, il grande Scipione. Agostino, che come s’è detto aveva sposato Elsa Peluzzi, era un ufficiale d’aviazione che aveva solcato i cieli prima della Seconda Guerra Mondiale ma che, nel corso del conflitto, fu impiegato a terra. Eroe della resistenza, rischiò la vita per aver fatto saltare in aria il deposito che comandava. Consegnatosi ai Tedeschi per non scatenare rappresaglie, riuscì a fuggire poche ore prima che lo fucilassero. Quando accadde, Claudio non era ancora nato, ed Agostino visse per qualche tempo alla macchia.

Claudio Bonichi nasce il 4 giugno del 1943 in Piemonte, a Novi Ligure, ad una ventina di chilometri da Alessandria. Qui, però, rimane poco tempo perché la sua famiglia è costretta a scappare, inseguita dai Tedeschi che non avevano certo gradito l’azione di guerriglia di cui Agostino era stato protagonista. Tuttavia, a prescindere da questo episodio, lo spostamento da una città all’altra, sarà una costante nella prima infanzia del piccolo Claudio, detto “Dodo”, che, per il particolare mestiere del padre, sarà costretto a viaggiare per tutta Italia. La residenza degli anni della guerra, sarà Montechiaro d’Acqui, nella medesima regione, poi sarà la volta di Savona e, poi, ancora, si sposteranno ad Anzio. La scelta del mare era un atto d’amore, per irrobustire la salute del piccolo Claudio, ma anche per soddisfare la passione di Agostino che era stato pure Comandante di Marina. Per questo arrivano a Taranto, dove rimangono tre anni. <>. Così si confesserà, da grande, Claudio Bonichi. Il piccolo Dodo scopre il gusto di disegnare da subito: a Savona, nel 1948, partecipa addirittura a un Premio delle Arti e rafforza il legame con il nonno Eso che fotografa le lavagnette disegnate con il gesso da quel bimbo di tre anni. Così, da grande, lo ricorda in un’intervista del 1990, raccolta da Maurizio Fagiolo dell’Arco: <>.

La prima mostra personale di Claudio Bonichi risale al 1964. Claudio ha solo vent’un anni e, in tasca, una lettera di Fortunato Bellonzi che sembra quella di un padre premuroso più che la presentazione di un importante critico d’arte. Ad avergli organizzato l’esposizione è stato nonno Eso che voleva forzarlo sulla via dell’arte perché ne apprezzava già le doti. Qui, in una galleria di Alessandria, Bonichi espone una dozzina di tele ed una quindicina d’incisioni su linoleum che furono molto apprezzate da Maccari, allora titolare della cattedra d’incisione presso l’Accademia di Belle Arti di Roma. L’abilità grafica del giovane artista viene ben presto notata da Mario Fògola, il libraio di piazza Carlo Felice a Torino che, in quel lontano 1966, non era certo soltanto un venditore, ma un intellettuale attento alle novità artistiche, nonché titolare della Dantesca Galleria, dove Bonichi esporrà una dozzina di anni più tardi. Per questo lo propone come illustratore dei Vangeli, nonché della serie dedicata alle Tavole incantate di Angela Belidi (ovvero menù di fantasia) e, ancora, del Candide di Voltaire. Nel 1970 è la volta della mostra di Portofino, Children’s Corner, dove espone acquarelli nei quali sono i giocattoli ad essere frammenti di un diario d’infanzia non scritto che affiorano come oggetti archeologici nel deserto della memoria. Il tema del deserto ritorna in Nostra Signora del Deserto, dove una donna al limite della blasfemia, s’immola sul bordo dei ricordi di una fanciullezza trascorsa. Il decennio fra il ’70 e l’80 del secolo scorso è impiegato da Claudio Bonichi per individuare temi e tecnica. I primi sono la memoria e i giocattoli, con certe concessioni alla figura, come In morte di una signora, mentre la seconda viene messa a punto con certosino impegno e l’attenzione costante ad un equilibrio tonale che si gioca su mezzi cromatici volutamente limitati e su una materia povera, ma evocativa al tempo stesso. I picchi d’eccellenza di questo decennio sono, da una parte, la mostra del 1978 a Torino, nella Galleria di Mario Fògola, dove compare per la prima volta il tema della natura morta e, dall’altra, l’esposizione del 1979 presso la Galleria Trentadue di Milano che ebbe grande eco sulla stampa, con recensioni di Paolo Levi, Cavazzini e Villani su Bolaffi Arte. Gli anni Ottanta sono un momento cruciale nel percorso artistico di Claudio Bonichi, per via dell’incontro con Alfredo Paglione, che lo ospita ancora a Milano nella Galleria Trentadue nel 1982, presentato da Giovanni Arpino. Nel 1984, poi, espone a San Severa, nell’isola di Mallorca, presso la Galleria Sa Pleta Freda, con la presentazione di Baltasar Porcel che, in quell’occasione, scrive: <>. Come dire che gli occhi di Caludio Bonichi sanno scoprire la bellezza ovunque e sanno scovare l’armonia della divina proporzione in qualunque cosa passi sotto il suo sguardo <<…in una pera, in una fanciulla, nei petali dei fiori.>>. Dura oltre vent’anni la collaborazione con Alfredo Paglione, grazie alla quale sono inanellate una serie di mostre importanti fra cui non si possono non ricordare La vita è sogno nella Galleria Appiani di Milano (1999), El Teatro de la Memoria nella Galleria Juan Gris (2002) e Natures Mortes nella Galleria Artur Ramón a Bracellona (2002). Del resto, già da tempo, s’interessavano di Claudio Bonichi critici di tutto rispetto come Giovanni Testori, Antonello Trombadori, Giorgio Soavi, Vittorio Sgarbi, Dario Micacchi, Mario De Micheli, Giorgio Mascherpa. Le mostre si moltiplicano con esposizioni a Roma, ad Amburgo, ancora a Milano, presentato nel 1987 da Maurizio Fagiolo dell’Arco e poi le importanti retrospettive in Spagna, Olanda, Danimarca, Canada, Giappone, Germania, Francia, Belgio. Nel 2006, per i cento anni dalla nascita di Luchino Visconti, realizza la mostra La Casa dei Giochi (Ischia, Fondazione la Colombaia) e, nello stesso anno, a Barcellona Renata ante el Mirall, nella Galleria Toc’D’Art. Partecipa poi alla mostra itinerante Mythos per il Ministero degli Esteri, che tocca Atene, Cipro, Tirana, Montecarlo. Nel 2007 presenta a Franca villa al Mare, presso il Museo Michetti la mostra Oltre l’oggetto; nel 2008 Visconti e il contemporaneo a Napoli, al Maschio Angioino e nel 2009 L’essenza invisibile al Museo Nazionale di Palazzo Lanfranchi di Matera.

L’ultimo nodo d’amore del nostro albero genealogico, in ordine di tempo, è Benedetta Bonichi che non aveva nessuna intenzione di dedicarsi alla pittura o all’arte, ma aveva intrapreso un percorso di studio e di ricerca.

Benedetta Bonichi, nasce ad Alba da Claudio e da Mariapia De Luca, nel cuore delle Langhe, il 4 agosto del 1968, prima di altre due sorelle, Marta e Chiara e di un fratello, Francesco. Benedetta è una ragazzina esile, dai lunghi capelli biondi che, non di rado, si diverte a scarabocchiare sui fogli nello studio del padre, mentre importanti critici d’arte vengono a trovarlo per vedere i suoi quadri. Tuttavia, nulla è più lontano dalla mente di Benedetta che l’idea di dedicarsi alla pittura. Dopo gli studi classici prosegue con l’università iscrivendosi a “La Sapienza” di Roma presso la facoltà di Lettere e Filosofia dove s’interessa però di antropologia ed anche di biologia. A vent’anni legge L’altra faccia dello specchio di Konrad Lorenz. È come una folgorazione e Benedetta inizia a scrivere freneticamente. Attraverso il presidente della Società Italiana di Microbiologia, entra in contatto con la Scuola di Antropologia Umana della facoltà di Biologia dell’università di Firenze. Tuttavia, il corso di studi non soddisfa il suo animo inquieto e nel 1991 lascia l’università. Da quell’anno fino al 1995 si occupa di musica, danza, mimo, apre un’agenzia teatrale e inizia a disegnare e a dipingere, ma smette di scrivere. Nel 1995 legge per caso To see in the dark, un articolo pubblicato in Germania nel 1934, da cui prenderà il titolo della principale opera del suo nuovo corso. Dal 1995 al 1997 realizza una cinquantina di sculture, come dice lei <>. Più che di opere vere e proprie, si tratta d’impronte che sembrano lasciate da fantasmi su tele già tese, modellate quasi da una forza interiore, come in Myself del 1997, dove il volto dell’artista, a mo’ di bassorilievo, forgia il gesso che copre la tela trattata con vari materiali; oppure sono involucri di stoffa che lasciano intuire la forma vuota. Nel 1999, dopo vari tentativi, realizza le prime radiografie. In origine, si trattava di mettere in posa quei manichini di plastica usati dagli studenti e dai professori di Anatomia Artistica che riproducono lo scheletro umano. Si provvedeva, così, ad atteggiarli in pose e situazioni varie per poi fotografarli e trasformarli in radiografie. Il teatro di posa, infatti, è l’Accademia di Belle Arti di Roma dove Benedetta si reca grazie all’ aiuto ed alla complicità artistica di pittori e artisti amici. Questa tecnica, però, non la soddisfa del tutto e cambia: utilizza radiografie vere che poi elabora elettronicamente e stampa su tela o su carta preparata ai sali d’argento e che, infine, ritocca e modifica per avere l’effetto voluto; oppure utilizza fogli di alluminio. Nasce, così la serie di opere che verrà esposta, dall’11 luglio al 1° settembre del 2002, presso la Galleria Comunale d’Arte Contemporanea di Arezzo, con il titolo To see in the dark, <>. La mostra è dedicata a Maurizio Fagiolo dell’Arco, morto poco prima della inaugurazione, che l’aveva presentata a Giovanni Faccenda, direttore della Galleria. Fagiolo dell’Arco, scomparso prematuramente, aveva veduto le opere di Benedetta nello studio di Claudio ed aveva dovuto lottare contro la ritrosia della giovane artista che non aveva alcuna intenzione di esporle al pubblico. La simpatia e l’acume di Faccenda, però, fanno breccia nella riservatezza di Benedetta e si allestisce la mostra con un bel catalogo che a me, ignaro di tutto, viene recapitato per posta. All’inizio è solo uno dei vari cataloghi che mi arrivano a casa, insieme agli inviti per le mostre, elettronici o cartacei. Poi, però, quando apro la busta e comincio a guardare le opere, resto affascinato e decido di scrivere una lettera a Benedetta che cominciava più o meno così: <>. Naturalmente, non possedevo l’indirizzo dello studio di Benedetta e, quindi, spedisco la lettera alla Galleria d’Arte Contemporanea di Arezzo. Passano i mesi ed io mi dimentico del catalogo e della lettera, quando mi arriva la risposta datata 15 ottobre del 2005, il cui testo riporto in buona parte perché è l’inizio di un’amicizia e di una collaborazione di cui questo scritto è il segmento più recente: <>. Quell’anno ero intento a scrivere Il corpo umano. Anatomia e significati simbolici, uno dei <> edito da Electa, che è stato tradotto in Inglese, Francese, Tedesco e Spagnolo. Non era possibile, allora, evitare di fare un riferimento a Benedetta, di cui pubblico (p. 335) la Donna che si pettina, un’opera del 1999 che rimanda all’antica bellezza di Elena di Troia nell’immaginifica scoperta di Heinrich Schliemann; o per lo meno questo è quel che mi ha suggerito e, forse, non ho neanche scritto. Fatto sta che l’attività artistica di Benedetta, le procura la Targa d’Argento del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e le si presenta la possibilità di partecipare alle prime mostre internazionali, sicché – da adesso – espone stabilmente a Vienna, Cipro, Parigi, San Paolo del Brasile, Mosca ed Atene. Nell’ambito delle iniziative dell’Accademia di Belle Arti di Roma che, allora, allestiva una rassegna intitolata “Arte in terrazza”, organizzo una personale dell’artista e, nello stesso 2006, scrivo, insieme a Giorgio Soavi, la presentazione alla mostra presso la Galleria Tondinelli di Roma e la sede dell’Istituto Italiano di Cultura a New York, allora diretto da Claudio Angelini il quale dedica una poesia al grande Banchetto di Nozze che Benedetta aveva esposto nel 2003 a San Paolo del Brasile, presso il MAC dell’Università, con presentazioni di Achille Bonito Oliva, Elza Ajzeneberg, direttore del MAC e Baltasar Porcel. Così, scrive Angelini: <>. Non solo, ma Benedetta si sperimenta come regista in una serie d’interviste filmate che s’intitolano emblematicamente Interiors caratterizzate dal fatto che i personaggi coinvolti si confessano, ma parlano sotto l’effetto dei raggi x. Così, Carlo Lizzani, Pietro Piovani e Giuseppe Scalera, parlano di loro stessi, della loro vita, mostrando quanto di più intimo sia possibile immaginare, ovvero la struttura scheletrica che, però, si muove e racconta contraddicendo di fatto il messaggio semantico che lo scheletro in genere comunica. Dal 2007 espone stabilmente allo spazio Thetis per la Biennale di Venezia, all’Armory Show di New York, al Preview Art Fair di Berlino e alla International Art Show di Miami. Le sue opere figurano in pubblicazioni d’arte, scientifiche ed accademiche – in gran parte – internazionali e nelle collezioni permanenti dei musei MAC (San Paolo), MACRO (Roma), la Pharos Trust Foundation (Cipro), il Museo Wilfred Lam (La Habana). Alcune opere, inoltre, hanno ispirato stilisti, coreografi e scrittori quali Carolyn Carlson, Jacopo Etro, Christian Loboutin, Pablo Armando Fernandez, Baltasar Porcel, Tiziano Scarpa, Marcelle Padovani e Giorgio Soavi. Nel 2011 lo scenografo Philippe Decouflé ha scelto i lavori di Benedetta Bonichi per la sua ultima tournée che, in tre anni, toccherà ben 19 paesi europei e, poi, si trasferirà in Giappone e negli Stati Uniti.